艺术评论

笔精墨妙借六法,参天化地凭三悟

——评窦金庸的国画艺术

文/雨石

大者如文化批评,在当今文化的大“语境”下,你只能“我注六经”,而不能“六经注我”,只能说一些不着边际的大话、套话,而不可能有“发端之言”。小者如个案批评,说高了,读者不买账,说你是哥们义气,难逃溢美之嫌;说低了,被论者不高兴,说你不够哥们,不够义气。某种程度上来说,当今文艺界的批评已经被商业性的“炒作”所替代,真正的批评已经“失语”和“缺席”。因此,我这个大半辈子从事批评的人,也十分知趣地搁笔沉默了很有一些时候,真个是“不知我者谓我何求,知我者谓我何忧”。

而今天,怎么又忽然捉刀提笔写起个案批评来了呢?这是因为笔者记着“知人论世”的古训,自信对勤奋好学的、已有一定艺术成就且具相当艺术潜质的国画家窦金庸的为人为艺有近20年的接触和了解。对其清高而不迂阔、入世而不阿世、聪明而不势利、灵活而不世故、多情而不滥情、物物而不物于物的性格特征及其兼备文人画和作家画的飘逸空灵而又不失谨严典雅的艺术风格有一定的认识。

古人常谓画品即人品。虽然这两者不能完全地等同,但的确有相当密切的联系。那么,窦金庸的这两者是如何联系的呢?

窦金庸是一个勤奋好学的画家。他祖籍江苏丹阳,生于浙江金华,曾一度生活工作于江苏和上海。如果说江南的灵山秀水陶冶了他亲和自然、挚爱自然的最初的艺术胚芽,那么江浙沪三地的金陵画派、海上画派及浙派的画风书艺,不仅给了他以学步画坛的技艺之便,而且深得蕴含于这些艺术奇葩中的人文精神和人格魅力的陶冶,养成了他那种不卑不亢的独立人格意识。虽然没有师从过名家,也无缘忝立高等艺术院校的门墙,全凭自己的好学,博采众长,自铸一炉,但在人前既不自卑也不恃才傲物。无论是早期学步傅抱石“糊涂皴”的山水,还是近年来颇带黄宾虹、石涛味的山水,都洋溢着传统文人画的清高、萧疏的人格精神,但又不是那种陈腐的带着旧文人酸味的迂阔。他从1992年起就是金华书画院的专职画家,他需要市场以维系他的生存,在形而下方面,他必须入世,必须物物;而在形而上方面,他又坚持着一种灵魂的清高、一种诗意、一种唯美、一种操守。因此,他的画面常常是清新、淡逸,既拟物又写意,既写形又写神,这在他的花鸟画尤其是荷花系列及源于八大而又有所变化的禽鸟中可以看出。其作品有入世的人间气息,但绝无尘俗之气,有物质的需求但无功利的算计。这样,他既与坚持着传统文人画的美学规范而不屑就范于市场经济的迂阔区别了开来,又与一味追求物质功利而媚俗阿世的市侩区别了开来。这正是窦金庸入世而不阿世、聪明而不势利、灵活而不世故的人格体现。

窦金庸是一个已经取得相当成就的画家。如果说,90年代初他的轮廓分明、一脸美髯的“酷”照及作品刊登于全国美术界有相当影响的专业杂志《画廊》、《美术界》时,从而赢得好几位女硕士研究生的频频来书,已经宣告他取得了相当大的“社会效应”的话,那么,他今天的被许多画坛耆宿如程十发及已故陆伊少、钱君陶等前辈奖掖有加的评介及被多种报刊、电视等媒体所关注,应该说已经是世俗意义上成功的画家了。但如果我们的兴奋点也仅关注于此,则显然浅薄和无聊。我们对他的认可,不仅仅是或者完全不是对他外在“符号”的认可,而是对他“文本”的认可,对他“文本”所折射出来的已经渐趋成熟的文人画和作家画几近合二为一的美学风格的认可。说窦金庸已有相当艺术成就,也是从这个意义上而言的。

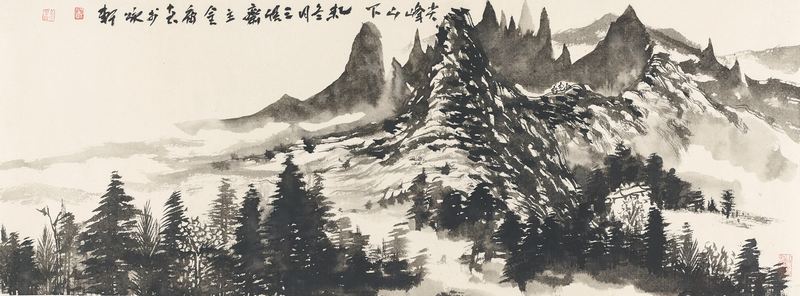

我们说窦金庸的山水、花鸟作品继承了文人画的传统,并非指其有文人兼书法家的身份,也不仅仅指其笔下的题材,更多的是指他在笔下所体现出来的文人画所必须具备的内在美学底蕴,即以丰富的笔墨技法和个性化的诗境,来表达他内心主观世界对外在客观世界的一种诗意体悟。令人欣喜的是,窦金庸的这种体悟完全不同于当前由于对文人画的误解而产生的“大尺幅、大笔头、大变形”的“泛文人画”的火气与浮躁(己有论者斥之为“废纸”和“垃圾”,笔者深以为然),而是通过作家画严谨的主题构思和“以形写神”的技法规范而获得的,从而把文人画的以我为对象和作家画以物为对象的主题表现较好地结合起来。如果他早期的山水、花鸟多明人的潇洒(如早期代表作《烟雾山居》);那么他考进南京艺术学院攻读硕士研究生后的作品,就多了些宋人的严谨、元人的敦厚了,如他的作品《山色苍然》、《溪霞晚红湿》、《雨湿芭蕉》、《年年有余》及以《清秋》、《露气》为代表的荷花系列。

窦金庸当然不是字面意义上的诗人,但他的确是一位多情而又不滥情的诗人。他深知作画如词家之写词,贵在清空,不在质实。“清空则古雅峭拨,质实则凝涩晦昧”(张炎语。)。他好酒,如有二三知己。推心置腹,亦常常豪兴勃发,酒意阑珊,但他从不酗酒,总是适可而止。他好交朋友,为人张驰有度,显而不露,为艺发而中节,狂而不野,放而不乱,的确深得中国古典美学极为讲究的“古雅”之韵味。从这个意义上来说,又有谁能否认他是个诗人呢?

窦金庸早年即以“三悟”名其斋。“三悟”者即为感悟、顿悟、神悟是也。他虽非佛门弟子,却如此早慧,实灵根不浅。感悟者师其物,是一种外在层次或者说是物质层次,即郑板桥所谓的眼中之竹。顿悟者即为觉,觉者师其心,属于精神层次,即郑板桥所谓胸中之竹。神悟者,师其性也,属于灵魂层次,即郑板桥所谓的手中之竹。师物,即摹仿,摹仿故人,摹仿自然,努力至善者日“能”、日“精”,故以技而胜之的作品为能品、精品。师心者,即中得心源,至善者日“奇”、日“妙”,故以意而 胜之者日奇品、妙品。师性者,即道发自然,无法而法,无意乃佳,率性而为,一派天真,故以灵胜之者能臻化境,其作品亦为神品、逸品也。窦金庸从一涉足画界即以此作为自己一生的座右铭,足见其雄心勃勃、志向远大。我们正是首先从他具备自觉的“史识”(即历史穿透力和现实洞察力)和“诗识”(即艺术感受力)上,肯定他是一个有相当艺术潜质的画家,他志存高远,目标明确,因此,他不急不躁,不盲目,不俯仰,而是有计划有步骤地一步一个脚印地朝着目标前进。从十多年前的"八家画展”的初露头角,到今天的出版颇有学术性的大型画册,从三十而立进专业书画院到如今的不惑之年的成绩裴然,他一方面挥洒汗水,辛勤耕耘,努力练好内功,一方面天南海北,广交朋友,政界、军界、商界、文界、新闻界无所不交。因此,他的每一次成功,看似精心策划,实则水到渠成。有人戏言他精明,而我则说,他聪明而不势利、灵活而不世故。这或许正是他有别于同时代某些心高气傲又好高骛远,即急功近利又目光短浅浮躁不安的书画爱好者的过人之处。这也许恰恰是象他这样的艺术弄潮儿能在商品经济大潮中搏风击浪游刃有余俯仰自如的秘诀之所在。

“山色苍茫,笔墨苍茫。金庸妙制,盖世无双。”程十发先生也许是从赛金庸的作品里发现了他极具个性的艺术天赋,于是作了如此高的评价。这金玉良言中是否包含着程老先生对后学的激励奖掖的良苦用心,我想人们肯定会仁者见仁、智者见智。幸而,窦金庸自己对此是相当明智的,他并没有因此而沾沾自喜、飘飘然起来,相反他把它们当作一种激励和鞭策。倘能一如既往,谦虚好学,博采众长,那么他的艺术潜质必将进一步得到发挥和升华,从而把绘画不仅仅当作一种生存需要的物质手段而当作一种生命需要的审美手段,到那时,窦金庸身上所潜在的艺术天赋将会更淋漓尽致地发挥出来。

“笔精墨妙借六法,参天化地凭三悟”。这或许是画家给从事中国画艺术创作的人们一个深刻而成功的启示。